2025年6月27日,全球制造业转型升级与中国创新发展暨“全球制造业发展态势及对我国的影响分析”青年科研创新团队学术研讨会(第3期)在文泉楼南207会议室成功举行。本次论坛由中南财经政法大学经济学院“全球制造业发展态势及对我国的影响分析”青年科研创新团队主办,旨在探讨全球制造业发展态势及其影响的理论前沿与现实前沿问题。

本次会议特邀上海财经大学鲍晓华教授、同济大学邵帅教授、浙江工商大学诸竹君教授、广州大学刘啟仁教授、华中科技大学周记顺副教授担任主讲嘉宾。创新团队领军人中南财经政法大学校长助理、科学研究部部长李小平教授对各位专家的到来表示热烈的欢迎。创新团队成员副教授担任本次论坛主持人,团队成员余娟娟教授、徐静副教授、袁凯华副教授、严雅雪副教授、何适副教授、苗双有博士、彭书舟博士等团队成员共同参加。此外,经济学院陈语副教授、工商管理学院毛海涛副教授、工商管理学院尉亚宁博士、浙江工商大学刘乐易博士、武汉理工大学余远博士、湖北大学张胄博士,以及《中南财经政法大学学报》易会文编审等校内外30余名师生齐聚一堂,共同参与了本次小而精的学术探讨会。

上午8点30分会议开幕,经济学院副院长张鸿武教授发表了热情洋溢的致辞。张院长对远道而来的鲍晓华教授、邵帅教授、诸竹君教授、刘啟仁教授、周记顺副教授以及校内外师生的到来表示诚挚的欢迎和衷心的感谢。张院长简要介绍了中南财经政法大学经济学院今年新组建的六支青年科研创新团队的建设情况,并代表经济学院及青年创新团队对各位嘉宾的莅临指导与大力支持再次表示感谢。

上午9点论坛上半场开始,首先由上海财经大学鲍晓华教授作题为《关税跨越还是关税抑制?——贸易保护主义下的中国企业跨国并购》的精彩报告。鲍晓华教授聚焦特朗普关税对中国企业跨国并购的因果效应问题展开讨论。文章使用中美贸易摩擦前后的微观企业层面数据研究发现,特朗普关税显著抑制了中国企业跨国并购,这与传统的关税跨越理论不一致。文章进一步从经营绩效、美国外资审查的示范效应、议价能力三个方面进行了机制检验,证实跨国并购呈现向劳动力成本更低、距离美国更近的国家或地区进行转移的趋势,与美国关系较差、处于“一带一路”沿线的国家或地区受到的负面冲击相对较小。在交流环节,与会师生对工具变量构建、机制检验、实证结果解释等问题展开了热烈的讨论。

随后,浙江工商大学诸竹君教授以高水平制度型开放与中国式创新为主题作了学术报告。诸竹君教授指出中国式创新存在创新质量低、颠覆性程度低的“双低”陷阱,以自由贸易试验区和国家自主创新示范区 “双自联动”试点为代表的开放式创新政策,对中国式创新陷阱跨越存在多重效应。论文纳入制度性交易成本和劳动要素结构扩展了Aghion et al.(2024)模型,揭示了开放式创新政策通过成本节约效应、要素升级效应、竞争加剧效应和市场规模效应影响企业创新行为的作用机制。在交流环节,与会师生对“双自联动”政策识别、计量模型检验等问题展开了热烈的讨论。

接着,广州大学刘啟仁教授作题为《高技术产品需求与企业创新激励》的精彩报告。刘啟仁教授从中国高、低技术产品出口结构变迁背景出发,研究差异化产品需求对“稳规模、促创新”的影响机制。文章的理论分析发现,尽管产品技术含量提升会在一定程度上拖累生产效率,但创新投入的配套能够有效降低这一负面影响。此外,消费者对高技术产品的单位技术含量估值更高,这有助于形成潜在的需求规模优势。基于此,研究认为,高技术产品需求扩张可通过发挥产出规模效应平摊创新成本,从而带来实质性创新激励;与之相反,低技术产品在需求和供给侧的差异化特征,弱化了需求冲击对创新的激励作用。实证检验证实了上述发现,本文的研究结论可为我国找寻未来技术创新突破口和加快实施创新驱动发展提供政策参考。在交流环节,与会师生对理论模型构建、计量模型检验等问题展开了热烈的讨论。

论坛下半场于下午2点开始,首先由华中科技大学周记顺副教授作题为《自由贸易试验区与城市创业活力》的精彩报告。周记顺副教授从制度创新视角切入,利用地级市层面的数据和双重差分(DID)模型系统考察自贸区建设对区域创业活力的影响机制与政策效应。论文的实证研究表明,自贸区通过要素集聚与制度性成本削减双轮驱动、治理优化与产权保护协同赋能、知识利用与交易数字化创新三重传导路径,显著提升地区创业活跃度。研究还发现自贸区对非资源型城市、经济韧性较强区域及非正式制度优势地区的创业促进效果更为突出,在行业维度则明显带动技术密集型产业、生产性服务业和生活性服务业的创业活力,但对传统要素密集型产业的作用相对有限。进一步研究发现,自贸区的创业促进效应存在空间溢出特征,并能有效突破区域发展的路径依赖困境。在交流环节,与会师生对理论假设、计量模型检验等问题展开了热烈的讨论。

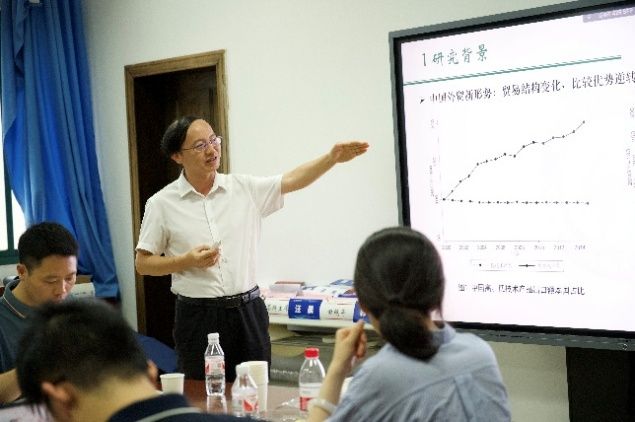

最后,同济大学邵帅教授作题为《能源产业依赖与低碳转型发展》的精彩报告。邵帅教授指出尽管资源诅咒命题的相关研究已就自然资源对经济增长的影响机制进行了大量探讨,但对能源产业依赖如何影响经济低碳转型发展鲜有探讨。邵帅教授基于能源型产业存在环境负外部性的特点,通过构建内生增长模型,深入演绎推理能源产业依赖对碳排放约束下全要素生产率(TFP)增长的影响路径。邵帅教授提出了碳诅咒效应命题及其传导机制假说,进而以我国城市层面数据为样本,对碳诅咒效应的现实存在性及其传导机制进行了系统考察。在交流环节,与会师生对“碳诅咒”、DEA模型等问题展开了热烈的讨论。

本次论坛聚焦全球制造业转型升级与中国创新发展议题,五位主讲嘉宾的报告内容视角独特、内容丰富、论证严谨,引发了与会师生的热烈反响和深入交流。通过跨领域、多学科的学术交流,本次研讨会开拓了学院师生的视野,搭建了一个开放、高效、前瞻的学术交流平台。经济学院将继续依托各青年科研创新团队,策划并举办系列高水平学术活动,积极推动“全球制造业发展态势及对我国的影响分析”青年科研创新团队高质量发展。

“全球制造业发展态势及对我国的影响分析”青年科研创新团队由中南财经政法大学经济学院李小平教授引领,李小克副教授、准聘制教授作为团队负责人,核心成员有余娟娟教授、徐静副教授、袁凯华副教授、严雅雪副教授、何适副教授、苗双有博士、彭书舟博士等9名青年教师组成。团队成员在《经济研究》《管理世界》《世界经济》《经济学(季刊)》《统计研究》《数量经济技术经济研究》《财贸经济》《经济学动态》《China Economic Review》《Energy Economics》《China & World Economy》期刊发表数十篇高水平学术论文。研究团队拥有国家高层次人才学者1人、第三批“全国高校黄大年式教师团队”负责人1人、国家社会科学基金重大首席专家1人、湖北省“楚天名师”1人、武汉英才1人、文澜青年学者2人、文澜重大科研奖获得者2人、文澜科研新星奖获得者2人。团队的发展目标是,紧密围绕国家重大战略需求和制造业主攻方向,紧跟全球制造业发展态势及其影响研究的理论前沿,深度衔接我院世界经济学科优势,建设有影响力的青年创新团队,进一步增强我院世界经济学科的影响力。